“原以为需要外科开刀或微创治疗,没想到这次手术创伤竟然这样小,而且皮肤上没有伤口,真是太感谢您们了。”纵膈肿物患者余女士(化名)出院前激动地向北京大学第三医院消化科张超主任医师及其团队表示感谢。

据了解,这是北京大学第三医院消化科完成的医院首例经自然腔道(食管)建立黏膜下隧道精准切除后纵膈肿物内镜手术,实现了“体表零切口”治疗。

今年25岁的余女士,体检时发现后纵膈存在直径约3厘米的肿物,紧邻食管及纵膈大血管。若肿物持续增大,可能压迫周围器官导致呼吸困难或吞咽困难。

针对该患者,消化科主任丁士刚、医疗副主任张静牵头组织消化科、胸外科、放射科和麻醉科等多学科团队进行术前联合会诊。经多学科综合评估,团队决定采用自然腔道内镜手术(NOTES)技术,通过自然腔道食管建立黏膜下隧道,以最短路径直达病灶,完整切除肿物,全程无需体表切口。

后纵膈区域解剖结构复杂,涉及食管、大血管及神经等重要器官。丁士刚强调:“NOTES技术需严格把握适应症,在彻底清除病灶的同时,必须确保周围解剖结构的安全性。”。

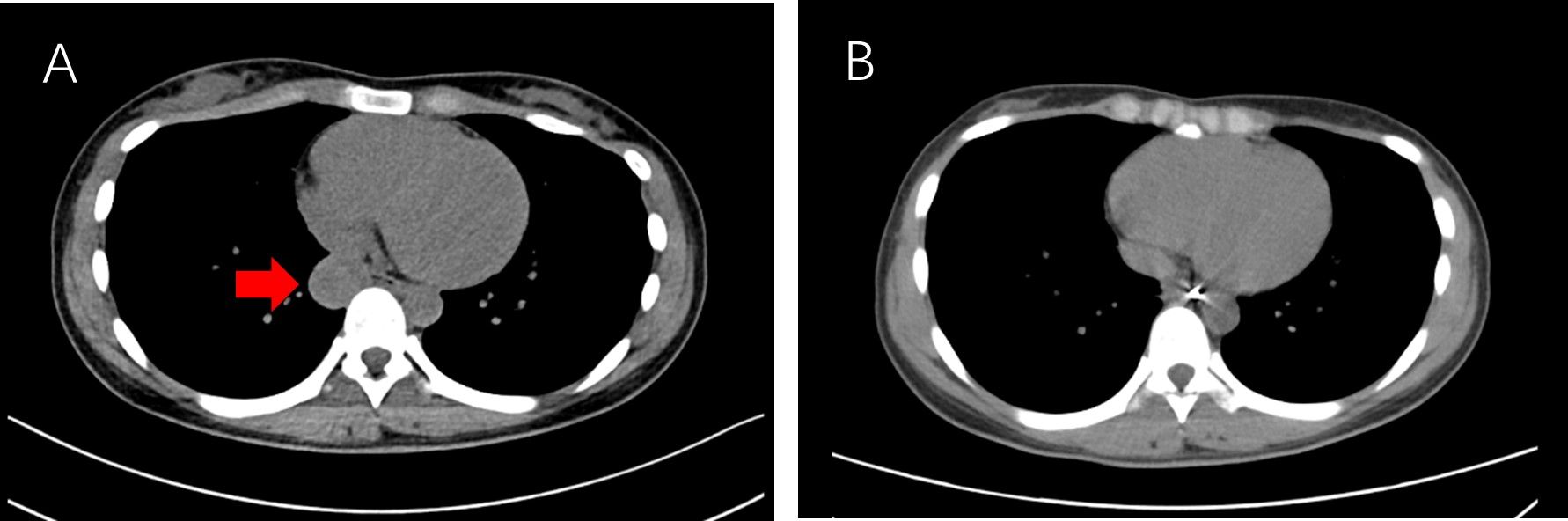

消化科微创治疗亚专业组组长张超医生手术团队,通过联合CT和超声内镜多模态影像学的精准分析和定位,明确肿物与周围组织的解剖关系,并制定了最优手术路径和方案。

张超在手术中

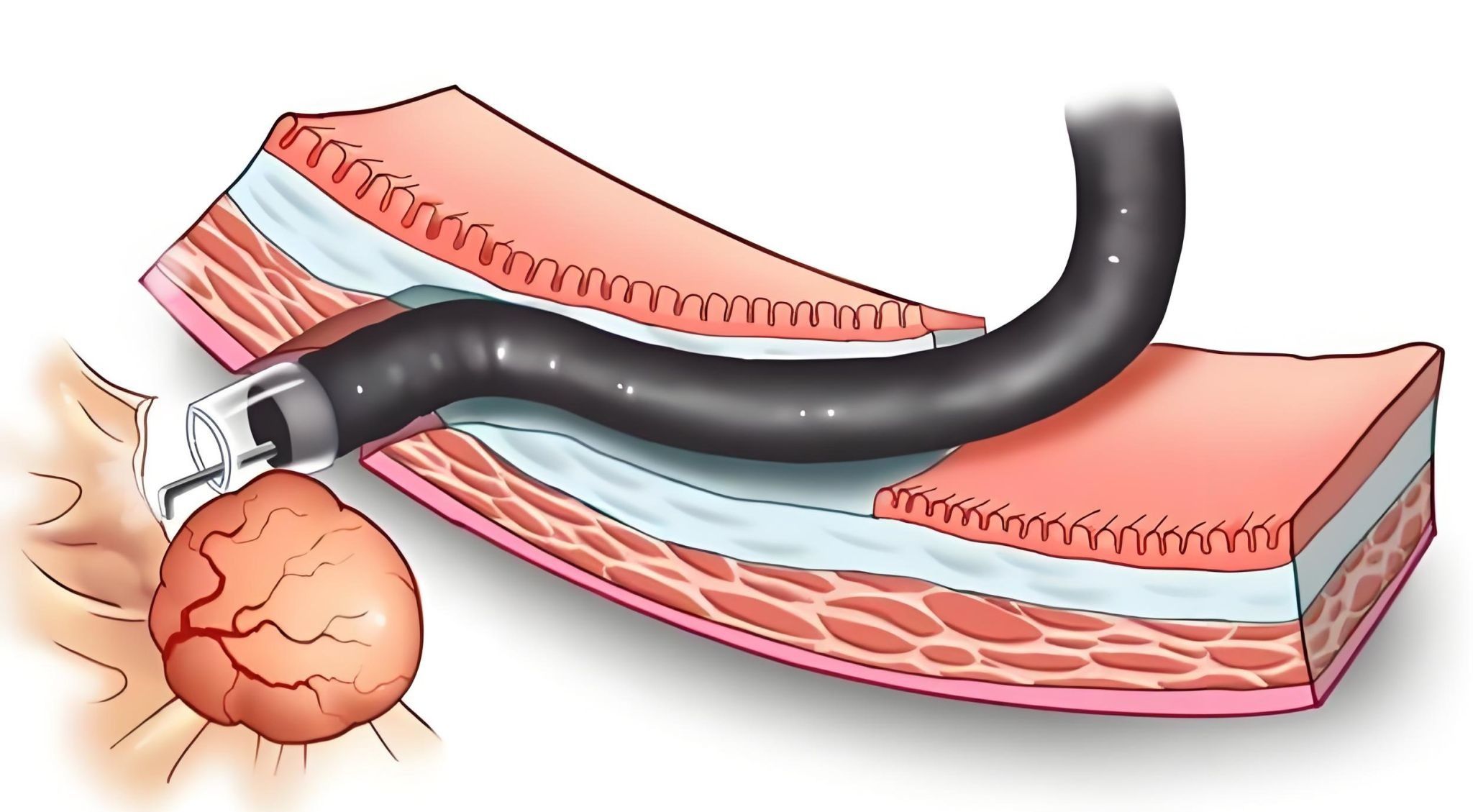

术中,张超团队通过内镜在食管黏膜下层建立“隧道”,于食管固有肌层切开仅大约1.5cm开口,以“最短路径”进入后纵膈,利用高清内镜视野逐层剥离与周围紧密粘连的肿物。操作全程既要精准分离病灶,又需确保周边重要血管、器官安全。

NOTES手术示意图

最终,团队仅用时不足1小时即成功完整切除肿物,并以金属夹封闭食管隧道入口,术后未出现并发症。术后病理结果显示,肿物为良性支气管源性囊肿。

A.术前胸部CT见后纵膈食管旁肿物(红色箭头)B.术后复查未见肿物

张超表示:“此次手术的成功得益于多学科协作与技术创新,手术为胸腹腔病变提供了新的治疗路径,展现了消化内镜下微创医学的精准化潜力。”

NOTES(经自然腔道内镜手术)通过内镜经人体自然腔道(如食管、胃、肠道、肛门等)进入胸腔或腹腔,无需体表切口即可完成复杂手术。目前该技术已成熟应用于消化道旁肿物切除、巨大肝囊肿、胆囊及阑尾疾病治疗等领域。

该手术实现无痕治疗,经自然腔道操作,避免体表疤痕,满足患者的美观需求。同时还具有微创优势,仅造成黏膜层微小创面,患者术后恢复迅速。此外,在临床中具有扩展性,可深入纵膈、腹腔等区域,为符合条件的患者提供了新的选择。

医疗团队合影

3月20日是世界口腔健康日,它是由FDI(世界牙科联盟)发起的全球规模最大的口

岁岁重阳,今又重阳。历经大疫后的国人对于健康和尊老敬老似乎又多了一番新

阳春三月,春光明媚。虽然疫情的阴霾还未完全消散,但此时已莺飞草长,鸟语花

岁岁重阳,今又重阳。历经大疫后的国人对于健康和尊老敬老似乎又多了一番新

阳春三月,春光明媚。虽然疫情的阴霾还未完全消散,但此时已莺飞草长,鸟语花